原標題:成都文創,三年“創”出一條新路

每經記者 董興生 杜蔚 每經編輯 宋紅

提起成都,最先上頭的是什么?是火鍋、川菜,是蜀繡、變臉,還是春熙路的大熊貓、玉林路的小酒館?

不管是什么,總有一種事物,是對成都的專屬記憶。而這些記憶匯集起來,就是這座城市的文化。

文化,是一座城市的獨特印記,更是一座城市的根與魂。

從4500年前的寶墩文化,3500年前的三星堆文化,到3000年前的金沙文化,四川歷史悠久,文化璀璨。成都平原自古以來就被譽為“天府之國”,是古蜀文明重要的發祥地,孕育積淀出創新創造、優雅時尚、樂觀包容、友善公益的天府文化特質。

金沙遺址 圖片來源:攝圖網

這種獨特氣質,體現在文化創意產業上,就變成了多元、活力、開放、繁榮。尤其是成都市第十三次黨代會召開至今,文創產業已成為城市新興支柱產業。

體現在數據上,2018年,成都文創產業增加值1172億元,到2020年,文創產業增加值躍升至1805億元,漲幅超過600億元,文創產業增加值占GDP比重首次突破10%,而10%的數字,折射出這座城市文創競爭力和活力的蓬勃發展。

從2018年到2020年,成都文創何以在短短三年間“創”出了一條新路?

起跳:城市能級提升下的新征程

2017年4月,成都,一場關乎未來的大會舉行。

在成都市第十三次黨代會上,確立了成都新的發展理念和方向,成都從此走上了一條理念更創新、格局更廣大的新發展道路。

如今,每個成都人都熟悉的“五中心一樞紐”,就是在當時確定下來的。

所謂“五中心一樞紐”,便是建設全國重要的經濟中心、科技中心、金融中心、文創中心、對外交往中心和國際綜合交通通信樞紐,提升城市能級。

從中可以看到,文創產業的地位被提到了前所未有的高度。文化,從來都不是虛無縹緲的,而是實實在在、可觀可感的。

而在那之前的中央城市工作會議已經提出,城市發展需要依靠改革、科技、文化三輪驅動,增強城市持續發展能力。

成都會如何發揮文化的動力作用?

也是在成都市第十三次黨代會上,“天府文化”第一次正式被提出。在黨代會報告中明確提出,“傳承巴蜀文明發展天府文化,努力建設世界文化名城”。

從那之后,創新創造、優雅時尚、樂觀包容、友善公益的天府文化內涵,逐漸深入人心。

天府文化是在傳承巴蜀文明的基礎上發展而來,是一支根深蒂固的地域文化。

4500年前,古蜀先民就在成都平原建立起聚落中心,寶墩遺址就是證明;2400多年前,古蜀國開明九世“徙治成都”,因“一年成聚、二年成邑、三年成都”取名“成都”。

成都也因此成為城址未變、城名未改、中心未移的首批中國歷史文化名城之一和十大古都之一。

數千年來,成都一直是中國西南地區的文化中心。秦、漢、晉、隋皆因得蜀而統一天下。西漢公孫述、三國劉備、西晉李雄、東晉李壽、五代前蜀王建、后蜀孟知祥等封建王朝均建都成都。

當時,成都不僅是全國有名的商業城市,也發展出燦爛的文化。四川盆地、成都平原賦予了天府文化善于對外來事物進行積淀、升華的文化特征,能夠充分吸納、積淀巴蜀文化、中華文化、世界文化之精華。

成都也是一個充滿詩意的地方。詩圣杜甫在成都寫下了“曉看紅濕處,花重錦官城”;張籍寫下了“錦江近西煙水綠,新雨山頭荔枝熟”;陸游寫下了“劍南山水盡清暉,濯錦江邊天下稀”……

行走在今天的成都,浣花溪、文殊坊、琴臺路、羊市街……一個個充滿文化底蘊的地名,讓人仿佛穿越回古時候,一股厚重感油然而生,更別說還有金沙遺址等更為遠古厚重的文化遺產。

成都特色——采耳

古老和現代同在、傳統和開放共生、煙火和時尚并存,是所有人對成都共同的認知。作為首批國家文化和旅游消費示范城市,成都一直具有相當高的辨識度和美譽度。

魯迅說過,“有地方色彩的倒容易成為世界的”。天府文化是對悠久成都歷史文脈精髓和旗幟的萃取,也是對成都文化發展坐標和愿景的標定,充分彰顯出了城市的文化自信、文化自覺和文化自強。

成都市第十三次黨代會提出,成都要傳承歷史文化,弘揚現代文明,讓天府文化成為彰顯成都魅力的一面旗幟。

具體來說,就是要深入研究闡述天府文化中包含的核心思想理念、傳統美德和人文精神,不斷推出藝術精品,以滿足城鄉群眾多樣化的精神需求;要激發天府文化活力,發展文化產業,要塑造天府文化風范,進一步擴大城市國際知名度和美譽度。

從此以后,成都文化產業發展邁上了新征程。

提速:世界文化名城下的新舞臺

天府文化凝聚城市精神,以此為魂,成都文化產業的巨輪朝著嶄新的2.0階段——“世界文化名城”駛去。

2018年9月,成都召開世界文化名城建設大會,提出要用天府文化連接世界,把成都建設成為“蜀風雅韻、中國氣派、別樣精彩”的世界文化名城。

每一座世界文化名城,都有特定歷史階段的時代表達。成都提出打造世界文創名城、旅游名城、賽事名城和國際美食之都、音樂之都、會展之都“三城三都”,就是建設世界文化名城的現實路徑和時代表達。

三年多來,“三城三都”建設如火如荼、齊頭并進。尤其是“文化+”概念被提出,成都文創產業向國民經濟新興支柱產業邁進。

目前,成都共有文化產業示范園區(基地)國家級10家、省級23家,市級文創園區31家,吸引了近千家各類文化創意、藝術設計、現代時尚等機構、公司和工作室入駐,營造出濃厚的現代時尚和藝術創意氣息,有效促進了文創產業的快速發展。

今日頭條、完美世界、力方數字科技、域上和美、可可豆、索貝、梵木、艾爾平方、成都傳媒集團、成都文旅集團……一大批國內外知名數字文創等領域的優秀文創企業等均聚集于此。

圖片來源:每經記者 帥靈茜 攝(資料圖)

文創產業集聚,也有力地帶動了就業。截至2019年底,成都市文創產業吸納就業人員108.8萬人,同比增長3.9%,增速比全社會從業人員高0.7個百分點;文創產業從業人員占全社會從業人員總數的11.3%,高于同期文化創意產業增加值GDP占比2.7個百分點。

豐富的人才資源,打造出《王者榮耀》《哪吒之魔童降世》《成都偷心》等一批現象級優質文化IP,千年蜀都在創意設計、動漫游戲、音樂藝術、文學創作和文博書店等方面的影響力輻射全國。

2019年世界警察與消防員運動會在成都拉開序幕,世界大學生運動會、世界乒乓球錦標賽、世界運動會、射擊世界杯、羽毛球湯尤杯、足球亞洲杯等多項國際頂級賽事將在成都舉辦。越來越多國際性大型賽事落地背后,也是成都文化魅力的彰顯。

同時,成都還推進文創金融深度融合,組建總規模100億元的西南首只文創產業投資基金、推出“文創通”貸款產品、建設每經國際路演中心、打造成都市文創企業上市培育基地等多項有力舉措,著力構建健康高效的文創金融生態,助推文創產業大繁榮大發展。

豐沃的文創土壤、深厚的文創資源、優秀的文創項目、多元的文創金融生態讓成都文創產業,交出不斷攀升的成績單:從2018年到2020年,文創產業增加值以雙位數增長,分別為1129億元,占GDP比重達7.64%;1459.8億元,占GDP比重達8.58%;1805.96億元,占GDP比重超10%。

萃取天府文化精華,融合創意創新智慧,“三城三都”是成都建設世界文化名城的現實表達,亦是其魅力和價值所在,成都已然搭起了世界級“文創舞臺”。

通過舉辦世界文化名城論壇·天府論壇、中國網絡視聽大會等重大品牌活動,推出夜游錦江、5G智慧公園城市融合發展項目……成都讓“文創+旅游”“文創+商業”“文創+科技”等豐富多彩的文化衍生品以“文創+”形式跨界融合。

成都的國際交往不再停留在送個“大熊貓”、吃個川菜等表層文化符號上,而是通過推動天府文化“走出去”,向全球展現一個真實、立體、全面的天府之國。

騰飛:公園城市下的新路徑

沿著天府文化與“三城三都”深厚積淀的脈絡,成都將“雪山下公園城市”的形象,栩栩如生地鐫刻在大眾心中,在亮出最耀眼slogan的同時,成都文化產業巨輪迅速邁向3.0階段——踐行全面體現新發展理念的城市,將文化作為新經濟發展、生態建設的范疇。

翻開城市發展史,在世界級城市的路徑中,不論是紐約中央公園、倫敦海德公園,還是東京上野公園、巴黎布勞涅森林,都暗藏著獨特的綠色密鑰,這是城市彎道超車的關鍵。

從公園城市的“首提地”到“示范區”,標志著成都公園城市建設進入了一個全新的階段。加快建設踐行新發展理念的公園城市示范區,成都始終堅持了以“以人民為中心”理念,發揮城市獨特生態本底、鮮明生活特質、西部地區極核、國際門戶樞紐作用,將生態價值轉化為城市發展的新動能。

建設公園城市,成都擁有豐富的自然條件。坐落于盆地中央的天府之國,身側圍繞龍泉山、青城山、西嶺雪山,都江堰的水則賜予她靈動與活力。早在公元前256年,李冰修筑都江堰,就讓世界最早的生態城市應運而生。

圖片來源:攝圖網

2020年,成都規劃建設青山綠道藍網,全面啟動首批76個公園城市示范片區建設,有序推進“百個公園”示范工程,穩步推進龍泉山城市森林公園生態保護修復,新增綠地面積2004萬平方米,保護修復川西林盤204個,成功舉辦第二屆公園城市論壇,“雪山下的公園城市”成為城市新名片。

于公園城市而言,并不是簡單地多建幾座公園,而是充分發揮生態價值,激活城市空間的經濟、美學價值,增加城市競爭力。2020年,成都持續增強14個產業生態圈和66個產業功能區的輻射作用,聚焦高能級重大項目,集中開展項目招引攻堅行動,新引進重大產業化項目338個、實現總投資6855.91億元,百億級重大項目20個。

公園城市是成都最大的新經濟場景,最大的新經濟平臺,可以叫做“城市級的場景”。在這個之下,有很多“產業級場景”,同時也會催生更多的“企業級場景”。

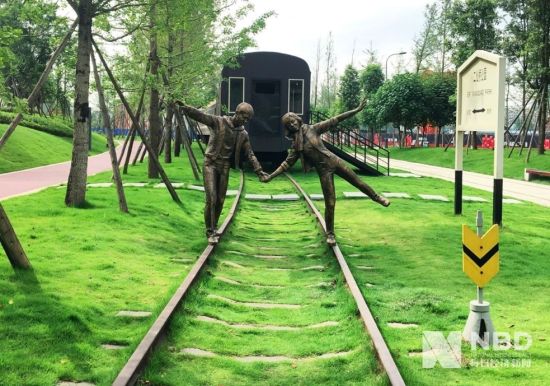

公園城市一片生機盎然,天府綠道等生態空間讓市民觸手可及,激發了創新創造的活力,為文創產業高質量發展提供了有機載體。

錦城綠道建成后,將人均增加10平方米綠地,形成133平方公里生態公園、20平方公里生態水系、24平方公里城市森林、8條一級通風廊道,保護35.2平方公里基本農田。

成都錦城湖綠道

“綠道+”成了公園城市的熱詞,“綠道+夜市”的夜游錦江項目、“綠道+鄉村旅游”的明月村……特色場景120余個,成都15個文旅(運動)功能區也會隨著“綠道+”發展快速提升能級。

近年來,涌現出梵木創藝區、明堂創意工作區、少城視井文創產業園等文創產業園區,與特色街道、文創空間一同為成都集聚人氣、財氣、文氣,釋放了消費潛力,助力成都文創產業高質量發展。

還涌現出五岔子大橋、城市之眼等網紅打卡點位260余個,有機嵌入生活、文化以及消費場景,引入錦書來、拉咖雷森等消費品牌100余個,全力釋放了天府綠道的商機。

成都正以天府文化為引領、加快推進世界文創名城建設,用來標注自己的成長坐標,公園城市將給這座城市的崛起帶來奇妙的化學反應。

韌勁:逆境下創造出的新舉措

2021年初,開年大劇《緊急公關》在央視和視頻平臺火熱開播,微博熱搜一個接一個。

但鮮為人知的是,這部在成都選景300多處的劇集,在拍攝過程中曾遭遇危機。

劇組在成都拍攝期間,新冠肺炎疫情爆發,主演黃曉明和全部劇組工作人員立即停止拍攝,就地待命。拍攝中斷還只是一個困難,出品方的資金也出現了危機。400多號人的劇組陷入停滯,讓出品方損失慘重。

其實,《緊急公關》項目只是疫情初期所有文創產業的一個縮影。

圖片來源:緊急公關官微

在長達幾個月的時間里,KTV、網咖等娛樂場所全部暫停營業;書店、影院等文化場所也關門謝客;許多中小微文創企業無法復工復產……

與全國其他地方一樣,成都文創突然被按下了暫停鍵,行業生產戛然而止。

焦灼、迷茫,是文創產業從業者共同的心情。經營中斷,就意味著沒有營收,但該支出的成本依然在不斷堆積,進而陷入困境。

面對文創產業遭遇的“黑天鵝”事件,成都相關部門行動之快、施策之準,令人動容。

2020年3月初,成都率先出臺了《關于應對新冠肺炎疫情影響促進文化旅游業健康發展的若干措施》,其中包含20條措施,為企業復工滿產提供強有力的政策保障。這就是后來廣為人知的“文旅20條紓困政策”。

紓困政策中,在市級文產、旅游專項資金中安排專門資金用于文旅企業疫情紓困和發放消費券;對實體書店、文創園區減免租金;對文創行業企業提供貸款貼息和經費補貼;加大影視行業扶持力度……每一條政策,都旨在實實在在地解決企業實際困難。

這就不得不提到成都重點推出的“文創+金融”模式,以及在這一模式下打造的“文創通”產品。

簡而言之,文創通就是總體通過成都設立的市級文創企業債權融資風險補償資金池實行風險補償、風險分擔,通過市級文產專項資金進行利息補貼和擔保費補貼。

前面說到的《緊急公關》項目,就是“文創通同舟行動”首批獲貸的30家企業之一。正是這筆雪中送炭般的2000萬資金,讓企業順利渡過難關,2021開年大劇才得以順利誕生。

截至目前,“文創通同舟行動”已經支持了全市176家文創企業,累計金額達10.7億元。這些資金有效幫助了文創企業應對危機并且轉危為機,也增強了企業發展的信心。

實際上,成都相關部門也正在加快建設文創金融生態圈,從債權融資、股權投資、路演孵化、金融科技四大路徑,促進金融資本與文化創意資源高效對接,加快建設多層次、多渠道、多元化的文創金融合作生態體系。

在疫情背景下,“文創+金融”“文創+科技”迅速爆發出威力。

正是因為一系列迅速而精準的應對舉措,疫情期間,成都文創產業迅速恢復了元氣,率先復工復產。

最新的數據顯示,2020年,成都文創產業實現增加值1805.96億元,同比增長23.7%,占GDP比重首次突破10%。單從增速來看,文創產業增速遙遙領先于其他產業板塊,在全市重要經濟指標中增幅第一。

成都文創產業,在順境中搶抓機遇,在逆境中創造奇跡。

圖片來源:除標注外,均為每經記者 張建 攝(資料圖)