四川新聞網成都6月7日訊(記者 陳淋)6月7日上午,2021年高考首場語文考試結束。據教育部考試中心消息,今年全國高考語文共有8套試卷,教育部考試中心命制4套,分別為全國甲卷、全國乙卷、新高考Ⅰ卷、新高考Ⅱ卷,北京、天津、上海、浙江自主命制4套。

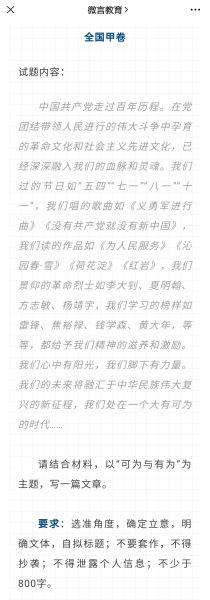

四川使用的是全國甲卷。這是一道材料作文題,要求考生結合材料,以“可為與有為”為主題,寫一篇文章。

四川省特級教師、成都石室中學副校長趙清芳將今年的作文題與去年進行了對比,她談道,2020年全國三卷作文的主題是“如何為自己畫好像”,引導學生回答“我是怎樣的人”“我想過怎樣的生活”“我能做些什么”“如何生活得更有意義”等問題;2021年全國甲卷作文的主題是“可為與有為”,引導學生在“我們的未來將融匯于中華民族偉大復興的新征程,我們處在一個大有可為的時代……”的提示下思考“可為與有為“。兩相比較,會發現兩道作文試題存在一些相似之處,比如:都引導學生對自己的未來人生進行思考,都引導學生將時代主題與個人表達有機融合,都體現了宏大敘事的微觀表達,都體現了愈來愈明顯的智性分析。

就今年的作文而言,趙清芳認為,在寫作中要注意處理好以下三個關系:其一,要處理好“可為”與“有為”的關系。主題詞是“可為與有為”,要求在寫作中關注二者,而不可偏廢其一。“可為”是情感,是意愿,是“有為”的前提和基礎;“有為”是行動,是實踐,是“可為”的踐行與結果。要成為一個“有為”之人,首先要有“可為”的情感基礎和能力基礎,這就涉及到了對個人價值取向與能力現狀的審視。而要成為一個“有為”之人,還必須將“可為”的情感和能力轉化為“有為”的行動和實踐,這就涉及到了對個人“知行合一”的考量。

其二,要處理好“材料”與“主題”的關系。在主題詞之前,作文試題中給出了比較多的材料,包括:我們過的節日,我們唱的歌曲,我們讀的作品,我們景仰的革命烈士,我們學習的榜樣,等等。很顯然,如果寫作時只關注于“我們的未來將融匯于中華民族偉大復興的新征程,我們處在一個大有可為的時代”這一核心提示語,而完全丟開前面的材料不管不顧,則會出現寫作上的偏差。這些材料告訴我們,“可為與有為”已經“深深融入我們的血脈和靈魂”,成為了我們的文化基因和文化傳統。所以,寫作時一定要注意從材料中自然引出這一傳統和基因,并強調這一傳統和基因對“我們”的滋養和激勵。

其三,要處理好“我們”與“時代”的關系。“我們的未來將融匯于中華民族偉大復興的新征程,我們處在一個大有可為的時代”,這一提示語在告訴我們,一定要將“我們”與“時代”有機結合,一定要將個人未來置身于時代潮流之中。因此,在寫作時一定要寫出自己的“可為與有為”,不能空談“有為與可為”的邏輯關系,也不能空談“有為與可為”的傳統與文化,更不能將材料中的例子加以詳述,一定要寫出自己個人在傳統文化背景下、在時代洪流要求下,對“有為與可為”的思考與行動,也就是對自己人生發展的思考與行動。

截圖來自教育部政務新媒體“微言教育”(微信號:jybxwb)