中新網四川新聞4月7日電 (記者 王鵬)一個小小的支架植入喉嚨,既能起到擴張食道的作用,內含的放射性粒子還能殺滅腫瘤細胞。近日,成都市第六人民醫院成功開展首例食道粒子支架植入術,這標志著該醫院在放射性粒子植入治療方面取得新突破。

食道癌占食道腫瘤的90%以上,在我國發病率和死亡率很高。食道癌患者常常出現吞咽梗阻感,是因為食管狹窄導致患者進食障礙,并嚴重影響患者生活質量和生存時間。

88歲的患者侯大爺,診斷食道癌時間短,因高齡、心肺功能差、合并癥多、手術風險大,其拒絕接受手術及放化療等措施,家屬們也擔心放療和藥物治療起效慢、副反應明顯等,治療一度陷入兩難困境。

成都市第六人民醫院腫瘤科主任葉斌介紹,經團隊詳細分析病情后,一致認為可通過置入支架解除食管梗阻,并結合醫院新開展的放射性碘125粒子治療技術,同步進行內照射放療。

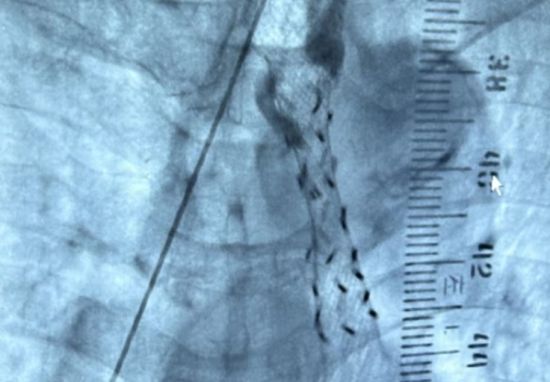

“這就是食道粒子支架植入術,是一種將有放射性125碘支架植入到食管腔中治療食道癌的治療技術。”葉斌說,普通支架只是機械擴張,但不能抑制癌細胞的生長,而放射性粒子支架,不但可以起到機械擴張的作用,同時能夠通過放射線作用達到近距離放療的作用,殺滅腫瘤細胞,從而實現食道癌的標本兼治目的,是食道癌患者延長生命的良好保障手段。

最終,在成都市第六人民醫院腫瘤科、介入醫學科、放射影像科等多學科協作下,順利為侯大爺完成了食道粒子支架植入術,使其因食管癌導致的食道梗阻恢復通暢。食道粒子支架植入術具有針對性強、傷害小、療效明顯、并發癥少及成本效益比高等優點。術后第二天,候大爺即可進流質飲食,營養狀況和精神狀態也較術前明顯改善,患者及家屬對術后效果十分滿意。

葉斌指出,該項技術目前屬于國內先進的食管癌微創介入治療技術,適用于年老、體弱不適合或拒絕手術、放化療的各期食道癌患者。其技術難度在于,除了要掌握食道支架放置技術,還要根據患者腫瘤的大小和位置,制定個性化治療方案,包括放射性粒子的位置和劑量等。

據悉,該技術使用的放射性碘125粒子主要釋放低能量γ射線,組織穿透能力僅為17毫米,其劑量梯度下降較快,對周圍組織幾乎無損傷,使用0.025毫米厚度的鉛衣即可完全隔絕射線。因此患者術后只需穿戴輕便的鉛衣,完全不用擔心輻射到周邊人群,日常生活不受影響,6個月后即可不必特殊防護。

葉斌說,成都市第六人民醫院在省市級醫院中率先開展該項新技術,標志著醫院在中晚期食道癌血管外介入診治方面又邁向了新臺階。未來醫院將繼續不斷探索運用新技術,造福更多患者。(完)