中新網四川新聞4月16日電 (劉璐)我們的耳朵每天清晨在刺耳的鬧鈴聲中被喚醒,然后開始了一天的工作,交替接受著滴滴的汽車聲、轟隆的地鐵聲、嘈雜的音樂游戲,及小視頻、工地施工聲等各種噪聲的刺激。在此過程中,你是否有過耳痛、耳鳴、心慌及頭昏等不適,你是否意識到,你的聽力正在受到不可逆性的傷害?

每年的4月16日為“世界噪音日”,怎樣保護好耳朵遠離噪聲?科學用耳愛耳?成婦兒專家帶你了解“噪聲性耳聾”的來龍去脈。

什么是噪聲性耳聾

噪聲性耳聾(noise-induced hearing loss)又稱噪聲性聽力損失,是指由于暴露在噪聲環境中,導致內耳毛細胞損傷為典型病理改變的一種進行性感音神經性聾。

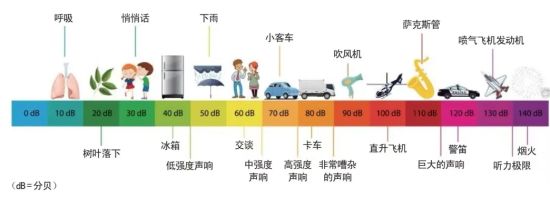

2021年世界衛生組織發布的《世界聽力報告》提出:噪聲性耳聾是聽力下降的三大因素之一。那到底多大的聲音才算大才算噪聲,會對我們的耳朵產生傷害呢?我們首先來認識一下日常接觸的各種聲音吧。

日常生活中,普通的交談對話音量約為60分貝,不會損傷聽力,但是煙花、鞭炮聲可高達140分貝,≥85分貝以上的聲音統稱為噪聲。

你知道嗎?地鐵運行時會產生約90分貝的噪聲,各類手機及播放器的耳機最大音量的70%就已達到85分貝。如果再將音量上調,其發出的聲音就類似于電鋸和摩托車發動機的噪聲(高達100分貝),不足半小時聽力就會受損。

噪聲性耳聾的發病機制

正常音量的聲音下,聽覺形成過程是這樣的:耳廓收集聲波→中耳放大聲音→內耳毛細胞將聲音變為電信號→通過聽覺神經傳導路線→大腦皮層聽覺中樞→分析加工→產生聽覺。

在噪聲刺激下,內耳毛細胞會發生氧化應激、免疫炎癥、離子穩態及能量失衡等病理改變,導致內耳毛細胞進行性、不可逆性的壞死。研究表明,哺乳動物的內耳毛細胞是無法再生的。

內耳毛細胞壞死的臨床癥狀及表現

耳鳴:為早期癥狀,多為暴露噪聲刺激后即刻出現,多為雙耳高調性耳鳴。

聽力下降:多為隱匿性,逐漸發生,進行性加重,且多為對稱性,強聲刺激爆震性耳聾則當時發生。

其他伴隨癥狀:還可出現頭痛、頭暈、失眠、多夢、血壓升高、心律不齊、胃腸紊亂等表現,長期還可能導致心血管系統疾病。

重點強調:噪聲性耳聾是不可逆的,目前尚無有效的治療方法,關鍵在于預防。

如何預防噪聲性耳聾?

主動遠離噪聲

主動避免環境中的噪聲、保持距離,例如鞭炮、煙花、施工地等。研究表明距離噪聲源每遠離一倍,噪聲就能減少6分貝。

采取耳部防護隔離噪聲

如果無法遠離避免噪聲,佩戴隔音耳塞、耳罩及隔音帽等防聲器材非常有效,特別是90分貝以上建議必須使用專業的防護工具。

耳機的合理使用

盡量減少使用耳機,需要佩戴耳機時優先選擇頭戴式,比耳內式危害稍小。

同時遵循“60/60”原則,即:音量不要超過最大音量的60%、連續用耳機的時間不要超過60分鐘。

如果不確定耳機的音量是否超過最大值的60%,可以詢問其他人是否能聽見耳機漏出的聲音,如果能聽到,就說明音量過大而很可能導致聽力受損。

及時就醫

若因噪聲暴露后導致了臨床相關癥狀,建議及時到醫院進行專業的檢查及治療。(完)