10月12日,在云南昆明舉行的《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議上,中國向全世界宣布:大熊貓國家公園正式設立。從此,大熊貓國家公園建設邁入新階段。

大熊貓,一種已知至少生存在地球上800萬年的物種,數十萬年前曾遍布我國,北達北京周口店,南抵越南緬甸邊境。在度過漫長而殘酷的冰河期后,大熊貓棲息地急劇萎縮,野生種群退蔽至岷山、邛崍山、大相嶺、小相嶺、涼山和秦嶺等六大山系,成為其最后的“庇護所”。

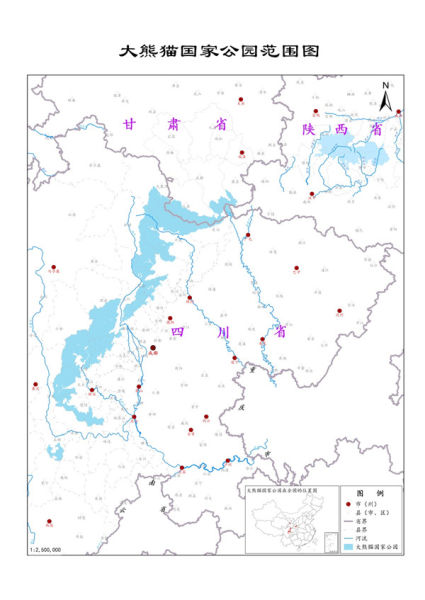

大熊貓國家公園體制試點范圍示意圖

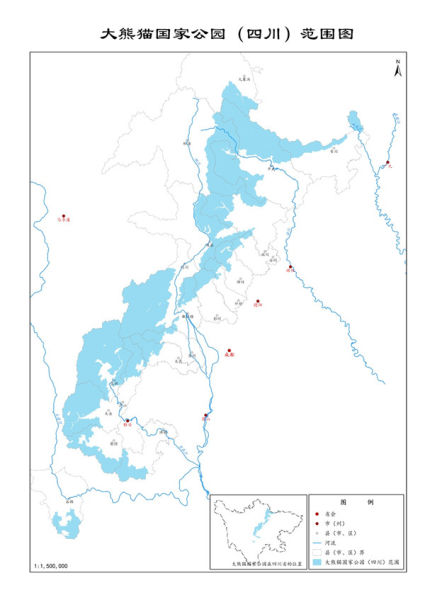

大熊貓國家公園體制試點(四川)范圍示意圖

隨著氣候變化和人為活動影響的加劇,最后的棲息地碎片化,大熊貓棲息地被隔離成33個斑塊,相應的大熊貓種群又劃分為33個局域種群,部分微小種群有極高滅絕風險。

20世紀60年代至今,我國先后建立大熊貓自然保護區67個,其中四川46個,通過實施天保工程、退耕還林工程、野生動植物保護與自然保護區建設工程,開展人工繁育研究、野化放歸實驗,對大熊貓棲息地進行了保護修復,實現了野生和圈養大熊貓種群的恢復壯大。

然而,保護管理機構政出多門、設置分散,規劃范圍交叉重疊、多頭管理等問題,嚴重制約了大熊貓保護管理水平的提升。棲息地碎片化、孤島化問題沒有得到根本解決,大熊貓種群健康仍然面臨極大威脅。

2017年1月,大熊貓國家公園體制試點工作全面啟動。這是一場由國家主導、關于大熊貓及其棲息地最高級別的保護,試點區域地跨四川、陜西、甘肅三省。

4年試點結束后,“滾滾們”得到的不僅僅是一個家。

“加”:

雖然大熊貓國家公園四川片區分散不同區域

但通過重構管理體系,“相加”成為統一體

理順管理體制,成為試點的首要任務。

為此,在2018年10月29日大熊貓國家公園管理局掛牌后,四川省林業和草原局于當年11月加掛“大熊貓國家公園四川省管理局”牌子,實行國家林草局與省政府雙重領導,以省政府管理為主的管理體制。

2019年1月,大熊貓國家公園四川省管理局7個分局同時在成都、綿陽、雅安、廣元、阿壩、德陽、眉山掛牌,作為省局派出機構,實行省管理局與市(州)政府雙重領導,以市(州)政府管理為主的管理體制。

同時,分局以下整合各類保護機構設立管理總站。至此,四川初步形成了大熊貓國家公園“省管理局—管理分局—管理總站”的三級管理體系。同時,合理劃定公園邊界,將最應該保護的地方保護起來。

不僅是行政管理體制,在司法管理方面也有創新。

咚咚咚——隨著法槌敲響,近日,大熊貓國家公園綿陽片區法庭審理一起非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物罪案件,被告人被判處十年以上有期徒刑。

這個法庭就來自大熊貓國家公園體制試點。試點中,四川設立了大熊貓國家公園生態法庭,并在成都、德陽、綿陽、廣元、雅安、眉山及臥龍設立片區法庭,成立大熊貓保護生態檢察官團隊,探索大熊貓國家公園涉環境資源刑事、民事和行政案件“三審合一”審判模式。

“由片區法庭審理專門案件,是四川理順和推動國家公園管理和綜合執法的新嘗試。”大熊貓國家公園四川省管理局相關負責人介紹,試點規劃中的大熊貓國家公園四川片區面積約2萬平方公里,占國家公園總面積的74%,涉及多個市州及各類自然保護地。此前,保護地機構重合、權責不一成為管理難點。

管理體制理順后,即便分散在全省不少區域,大熊貓國家公園也宛如一個整體,執行同一套嚴格的準入“門檻”和管理標準。

走進大熊貓國家公園眉山片區瓦屋山區域,記者看到一根界樁,上面寫著“大熊貓國家公園功能區界、一般控制區”。“無關人員禁止進入控制區。”洪雅縣國有林場團寶山管護站黨支部書記趙海軍說,區域內人員排查力度較之前大大增強。

目前,各片區與試點區村社簽訂集體所有自然資源合作保護協議300余份,將村集體所有、個人承包集體土地作為國家公園管理對象,實現近4000余平方公里集體土地統一管理。

各片區聯合森林公安還在試點區開展行動,重點打擊試點區非法占用林地、盜伐濫伐林木、獵捕和破壞珍稀瀕危野生動植物等涉林違法犯罪行為。“我們成立了綜合執法支隊,整合自然資源和規劃局、生態環境局、林業局等部門198項行政處罰事項,探索綜合執法新模式。”大熊貓國家公園雅安片區有關負責人說。

“家”

護住棲息地原真性

大熊貓國家公園四川片區“傘護”8000多種伴生動植物

成為大家共同的家園

“拍到了拍到了!”8月27日下午,大熊貓國家公園四川王朗片區巡護員魯超,在巡護途中偶遇一只野生大熊貓,和他對視良久才轉身離開。而距離上次王朗片區巡護員路遇大熊貓僅僅隔了5天。

不止王朗。試點以來,臥龍、九頂山、大相嶺、唐家河等地野生大熊貓活動明顯增多,綿陽、雅安、阿壩等地村民偶遇野生大熊貓的報道屢見不鮮,網絡上甚至有“四川遍地是熊貓”“四川人手一只大熊貓”的梗。

“野生大熊貓頻頻現身的背后,是四川持續增強的保護力度。”大熊貓國家公園四川省管理局相關負責人說,試點以來,四川整合投入資金8000萬元,完成原23個自然保護地15000余平方公里的36次本底調查、210項專項調查,基本摸清了試點區主要保護對象和資源管理狀況。

加強監測巡護,是保護方式升級的重要手段。四川在試點區布設紅外相機監測位點7800個,對3336平方公里大熊貓棲息地和1668條樣線進行重點監測。

穿上迷彩服,帶上彎刀、水壺、方便面,早上8點出門上山,傍晚回到管護站。這是大熊貓國家公園團寶山管護站巡護員陳國紅等人的日常,“一是排查是否有人盜獵和破壞生態環境,二是察看有沒有受傷或生病的野生動物,及時提供救助。”

試點以來,四川累計設置固定巡護線路900余條,派出各類巡護出勤近9萬人次,覆蓋面積1.4萬余平方公里,共發現野生大熊貓實體30余次,發現其他同域珍稀動物1600余次。

以大熊貓為核心,四川在試點區域開展生物多樣性保護,維護自然原真性、完整性。

生態走廊越來越長。實施黃土梁、土地嶺、泥巴山等6條大熊貓生態廊道建設工程,修復廊道植被68平方公里,恢復大熊貓棲息地28平方公里,為大熊貓隔離小種群交流創造了有利條件。四川還在試點區累計清理關閉礦業權229宗,清理整治水電站289座,引導礦山職工轉產就業,最大限度減少人類活動對棲息地原生境的影響。

科研成果越來越多。繼續依托相關結構平臺開展遺傳、基因等研究,四川在大熊貓人工飼養發情、受孕、育幼、野化放歸難等課題中取得新突破,不斷搭建更加開放的國際合作平臺。

保護力量越來越強。四川通過在試點區建立共建共享機制,在綿陽分局試點設置共管理事會,推動相關利益方參與國家公園保護建設發展。

生態改善越來越好。試點以來,四川共救護病餓野生大熊貓4只,人工繁育大熊貓53只。建立大小相嶺、龍溪—虹口2個大熊貓野化放歸基地,9只放歸大熊貓在野外生存狀況良好。大熊貓受威脅程度等級由瀕危降為易危。

數據顯示,借助充分發揮大熊貓作為旗艦物種的“傘護效應”,四川片區協同保護其他8000多種伴生動植物,在野外巡護中已發現其他同域珍稀動物1600余種。

“佳”:

謀劃“點線面”空間布局

形成“人退貓進”新生態新格局

達到人與自然和諧共生的最佳效果

此前,四川大熊貓國家公園試點區域涉及的鄉鎮、村組成百上千,經濟收入水平整體較低,數以萬計的村民生產生活方式對自然資源依賴度較高,保護與發展矛盾較為突出。

建設大熊貓國家公園,如何讓人與大熊貓、人與自然和諧共生?

剛剛過去的“十一”假期,是一個觀察窗口。

國慶假期期間,滎經縣龍蒼溝鎮發展村“元素”客棧老板高奎賺了個盆滿缽滿。兩年前,高奎到發展村走親戚,看中當地鄉村旅游發展潛力,投資400多萬元從周邊村民手中租下這棟房屋建客棧。如今,發展村像他這樣的投資者越來越多。

背靠大熊貓國家公園(在國家公園外圍周邊)發展生態旅游,全村農家樂從幾年前的寥寥數家發展到如今的60余家,村集體經濟從不到5萬元增長到34萬元。發展村的飛速發展,分享了大熊貓國家公園體制試點的“紅利”。

上述相關負責人介紹,四川在大熊貓國家公園建設中探索可持續的社區發展機制,謀劃點上聚居、線上游覽、面上保護的“點線面”的空間布局,基本形成“人退貓進”的生態新格局。

具體來說,一方面,統籌使用易地扶貧、地災避險和農村危房改造等政策,優先推進原住居民搬遷到周邊社區集中居住。整合提升聚居地公共設施建設,減少不必要的空間開發利用。

另一方面,規劃建設一批入口社區和特色熊貓小鎮,支持沿路沿線發展生態旅游、科普游憩、民族文化、熊貓文創、特色農林等生態友好型產業,依托國家公園生態體驗、自然教育開展接待服務,探索共建共管共享機制。

同時,將位于原保護地外4613平方公里的棲息地劃入試點區,實行大面積保護。建立特許經營管理制度,實行差別化保護管理,核心保護區禁止一切生產經營活動。一般控制區,嚴格控制生產活動。

為保障試點區周邊經濟社會發展,四川推動建立《大熊貓友好產品體系標準》,認證了“平武五味子”“唐家河蜂蜜”等原生態產品,已安排各類公益崗位工資等補助達4.9億元,提供培訓服務3萬余人次。

在2019年大熊貓節上,30家企業有意向參與大熊貓國家公園社區建設,意向性投資達300億元以上。四川還引入北京山水、桃花源基金會等社會公益組織參與社區保護地和自然保護小區發展。據統計,試點以來,各類社會力量參與國家公園建設,惠及約25萬群眾。

4年“添磚加瓦”,大熊貓以及千千萬萬生活巴蜀大地上的生物,有了“新家”。

聽見會上宣布大熊貓國家公園正式設立的消息,大熊貓國家公園四川省管理局副局長張紹軍,忍不住感嘆:“從簡單保護到研究性保護,從保護研究大熊貓本身到保護研究其生存的自然生態系統,四川創新開展大熊貓國家公園體制試點,升級了大熊貓保護格局,獻了生態文明建設的四川力量!”

(大熊貓國家公園四川省管理局供圖)