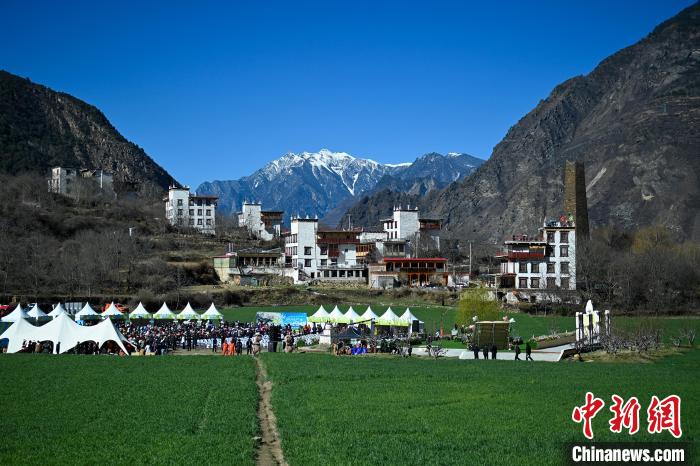

中新網四川新聞4月23日電(吳平華 劉佳雨 趙夢婕)近日,走進資陽市雁江區丹山鎮萬畝稻漁產業園,原本明凈的稻蝦田里漣漪漸起,捕撈工人的手一起一落間,浮出水面的小龍蝦揮舞著鉗子迅速登上田園舞臺,不遠處,長高的秧苗隨風搖曳,伴隨著淅淅索索聲,蝦與稻一同奏響“豐收序曲”。

一片稻田、兩份收獲,這是丹山鎮藏在田間的“豐”景,也是丹山鎮以高標準建設“天府糧倉”目標為指引,大力發展稻蝦產業的真實寫照。如今,丹山鎮田里的“文章”越做越精彩,這些田園舞者在田野間走出了一條農業增值、生產提速、集體增效的現代農業發展之路,實現稻蝦種養面積從2021年1000畝到現在10000余畝的飛躍,稻蝦規模位列全區第一。

小龍蝦稻田爭霸 錯峰上市搶占市場“鮮”機

“起網了!”近日清晨,在丹山鎮大佛村,還未走進四川中渝農業發展有限公司承包的稻蝦田,田野間已經傳來陣陣吆喝聲,工人們默契合作,在小船上一拉一取,不一會兒,這些稻田里的“小霸王”,一改往日的囂張模樣,被蝦網硬控。隨后,這些春季早蝦被工人迅速倒入框內,經過快速篩選、分揀、打包處理后,通過冷鏈物流迅速發往成都。

“今天我們收了1500多斤成品蝦,要運到成都樸樸超市總倉。我們在丹山有2000多畝稻蝦田,畝產成品蝦有300斤左右。捕撈期從2月底或3月初開始持續至5月底,這里的溫度讓小龍蝦比湖北的早一個月,一斤最高80元。”雷挺說,錯峰上市不僅讓早蝦在市場上搶占先機,也讓這抹“鮮味”成為老饕心頭好,背后有什么秘訣?“稻蝦輪作”的種養模式實現了綠色種植和生態養殖的雙重目標,既保證了水稻的生長,又提升了小龍蝦的品質和口感。

該鎮農業綜合服務中心副主任徐丹為記者算了一筆經濟賬,“以前田里只種水稻,一年到頭收益六七百塊。現在既種水稻又養蝦,稻蝦米價格也比普通大米高,畝均增收3000元以上。”

如何讓稻與蝦制霸田園,成就一番事?丹山鎮持續完善園區基礎設施,實施高標準農田建設和提升項目,完成改田3464畝、改土6391畝。目前華光村、大佛村、天池村、兩河村、楠木村、謝家橋村已實現連片發展,招引眾誠祥霖、中蝦農業、良田萬畝、濛溪水產等稻蝦種養業主、企業入駐。2025年,早蝦產量達180萬斤,總產量預計360萬斤。

“當前,丹山鎮稻蝦種養面積10000余畝,不斷更新養殖技術推動產業提質升級。”徐丹表示,丹山鎮還將通過產業提質、品牌賦能、科技驅動,讓“稻蝦經濟”成為撬動鄉村振興的“金色杠桿”。

秧苗住進現代化“產房” 集中培育為糧食生產“提速”

蝦與稻相輔相成,正值育秧關鍵時節,面對萬畝稻漁園區巨大的秧苗需求,傳統育秧模式無法短時間內提供充足的秧苗。連日來,園區內的雁江區丹山為農服務中心正搶抓農時,工作人員忙碌在功能齊全、設施完善、生產先進的育秧中心內,吹響春耕備耕號角。

走進育秧中心內,一張張育秧盤整齊排列,翠綠的秧苗甚是喜人。“這是今年農戶預定的第一批次秧苗,五月初就能種進田里,近期我們還準備為小院鎮、寶臺鎮清水片區提供800畝稻田所需的秧苗。”丹山為農服務中心現場管理人員李剛說。

秧好一半禾,苗好七分收。好的秧苗是保障糧食安全的關鍵因素,而集中育秧無疑給糧食穩面增產再添一道“保險”。

“集中育秧省田、省種、省力,還保證秧苗質量。院子里的2000余盤秧苗看起來不多,但能滿足近150畝稻田的育秧需求。”李剛介紹,中心采用疊盤暗化催芽無紡布覆蓋技術等水稻育插秧技術,建立起高效的水稻商品化供秧體系,承接社會育秧和政府的服務采購。目前,該中心已初具規模,截至2024年底,已經實現工廠化育秧近3000畝。

“規范的集中水稻育秧可節約育秧成本60元/畝。高效育秧技術可降低水稻育秧化肥投入15%,減少農藥投入約20%,育秧中心能為園區的稻田提供充足的優質機插秧苗,還可以輻射周邊鄉鎮近萬畝稻田。”李剛說。

田野掘出更多“金” 一條產業鏈牽出發展新路徑

稻蝦共生、種養雙贏的模式下,2022年2月,雁江區供銷合作社聯合社和雁江區丹山鎮股份經濟合作聯合總社共同出資280萬元,建設雁江區丹山為農服務中心,中心順勢搭建起農業服務產業鏈,如何讓中心提升服務競爭力,讓這條服務鏈發揮更大的價值?為此,丹山鎮與區供銷社牽手,讓農機成為田園新舞者,在田間走出了一條掘金的新路徑。

“我們依托‘一個中心+一支隊伍’的模式,打造了一個水稻標準化育秧中心,還成立了雁江區盛達農機專業合作社,合作社20余臺農機設備可實現耕、種、防、收等社會化服務。”李剛介紹,村里多為老人和小孩,農機下地干農活省時省力!客戶‘按需訂單’,中心‘定制訂單’,讓就近優質、低價的社會化服務給客戶提供便利。中心采用“專業合作社+集體經濟組織+農戶”相互合作的模式,可以實現“四方”共贏。

一方面供銷社、集體經濟組織和專合社可在投資經營中獲得利潤和分紅;其次引進業主流轉土地,實現土地的規模化、機械化操作,解決農村勞動力不足的問題;再次小農戶可得到流轉費和在基地務工取得報酬;中心還可為周邊小農戶提供優質廉價的秧苗和社會化服務,有效降低種植成本。

機械耕田每畝70-110元、機械播種不帶施肥每畝80-120元……明碼標價的服務吸引堪嘉、中和、東峰、丹山、小院等地的業主和農戶購買農業社會化服務近3萬畝次,周邊村民也在中心獲得務工單,每天有80-300元的收入。經過近三年的發展,這些農機設備走遍雁江的大小村落,農技工人們靠著勤勞的雙手獲得工資近百萬元。

從傳統種植到稻蝦共“舞”,從靠人力到靠機械化的耕種變革,丹山鎮稻蝦綜合種養這一可持續發展的實踐還在繼續,土地在人們的精心侍弄下,正為鄉村振興注入源源不斷的發展活力。(完)