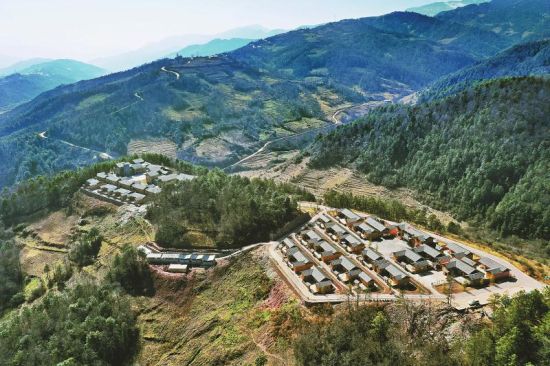

從空中俯瞰三河村。 四川日報全媒體記者 王云 攝

三河村致富帶頭人洛古有格發展肉牛養殖,帶動村民致富奔康。四川日報全媒體記者 王云 攝

5月12日,涼山州昭覺縣三岔河鎮,脫貧后的三河村,處處好風光。

2月召開的全國脫貧攻堅總結表彰大會上,三河村獲全國脫貧攻堅楷模榮譽稱號。村里的土坯房變成小洋房,孩子們的瑯瑯讀書聲在山間回蕩,脫貧致富的喜悅在村民臉上綻放……

□楊正飛 四川日報全媒體記者 王云 何勤華

蹲點點位

涼山州昭覺縣三河村

歷史評價

涼山州昭覺縣三岔河鎮三河村的脫貧之路,在大涼山彝區非常具有代表性。昔日破敗、貧寒的偏遠村落蛻變新生,從通水通電到修路建新居,從發展集體經濟到競相創新創業,從完善新村功能到打造鄉村旅游景點……三河村的每一步,都在踐行習近平總書記開出的脫貧良方,兌現脫貧奔康的莊嚴承諾。新征程上,全面推進鄉村振興的號角吹響,在大涼山,摘掉窮帽的貧困村站上新起點,都將在鄉村振興中創造更加美好、更加幸福的生活。

●引導村民建設美麗鄉村

5月,從涼山州西昌市出發,沿著245國道往東行駛。車出飛播林,舉目四望,山巒起伏,風光壯美。然而,就是這些走不盡的路和翻不盡的山,曾將一個個涼山“三河村”隔絕開來。

昔日的三河村,成片的破舊土坯房,進村道路狹窄泥濘……三河村原駐村第一書記張凌說,村子產業結構單一,無主導產業,無村集體經濟,連吃水都困難,村民生活十分艱難。

“變化太大了。”村民吉好也求提起新家,一個勁地感嘆。

自脫貧攻堅戰打響以來,三河村按照“組團式、微田園,大聚居、小雜居”思路,規劃了9個易地扶貧搬遷安置點。至2020年5月,9個安置點中的147戶建卡戶全部分到了新房。

走進吉好也求的新家,寬敞的院壩,三間臥室一間客廳,廚房和廁所在另一側。他和孩子們都非常滿意。

易地扶貧搬遷,三河村實現了“挪窮窩”“改窮業”。一棟棟黃墻黑灰的彝家民居錯落有致,鑲嵌在綠樹環繞的大山里。新房樣式統一,屋里統一配備床、沙發、電視柜等家具,還有獨立的廚房、衛生間和儲物室。

住房的改善只是三河村脫貧的一個側面。

為解決三河村村民飲水問題,當地請來水利專家,在13公里外的解放溝找到穩定水源,徹底結束了老百姓從幾公里的村外背水吃的歷史。

為解決村民出行難、農產品優質變優價難等問題,當地建成通村柏油路,并修建20.3公里通組入戶道路。“從村里去鄰近的灑拉地坡鄉趕場,以前走路要半天時間,現在我騎摩托車,只要半個小時。”吉好也求說。

三河村還深入開展清潔鄉村和人居環境整治行動,實行積分制管理,發動村民主動清掃庭院內外垃圾,把垃圾送到附近收購點,通過分類稱重換取積分。積分可現場兌換洗潔精、洗衣粉、食鹽、大米、面條、學生學習用具等物品,也可累積起來一次性兌換,引導村民創建潔美家庭,建設美麗鄉村。

●探索“短中長”結合的發展路子

“去年,我們家人均純收入達到1.5萬多元。”在吉好也求家中,他自豪地告訴記者。

2019年搬進新房后,通過參加村里的農民夜校,吉好也求學會了砌磚技術。這兩年,他在村里的建筑工地上務工,每天有250元的收入,再加上家里養牛、養雞和妻子經營小賣部的收入,2020年家庭人均純收入達到15532元。

“搬入新家,只是第一步,要致富增收,得找對門路。”駐村第一書記李凱說,三河村探索出“短中長”結合的發展路子,建起“短期+中期+長期”相結合的特色種植養殖模式,始終堅持把發展產業作為發家致富的“金鑰匙”。

其中,短期主攻養殖和組織勞務輸出,種植青薯9號馬鈴薯3300畝,每畝地可增收1000元;引進西門塔爾牛240頭,采取“分散到戶養殖、合作社統購包銷”方式,幫助貧困戶戶均增收1萬元以上;養殖中華蜜蜂4000群,每群產量5至10公斤,每公斤160元左右,帶動152戶貧困戶戶均增收2000元;2020年通過鄉村兩級農民夜校,培訓實用技能,輸出貧困勞動力220余人,實現人均務工收入2萬元以上。

去年和今年,部分群眾外出務工受到疫情影響,三河村及時組織他們到附近工地或產業園區務工,確保收入不受影響。僅去年,全村輸出貧困勞動力221人,實現勞務經濟449.6萬元。

中期發展特色種植,向土地要效益。為改變當地傳統種植效益低的狀況,經過前期小規模試種,并邀請省農科院專家實地論證,確定種植產值更高的云木香、花椒、冬桃等特色農產品和水果。目前已種植云木香1000畝、冬桃370畝、花椒2800畝,預計2-3年后,能帶動種植戶戶均增收2萬元以上。

長期走產業融合發展之路。立足三河村資源稟賦,大力發展鄉村旅游,把舊址、新居和村史館串聯起來,開發彝族文化扶貧主題旅游線路,圍繞吃住行游購娛,配套建設民宿酒店、商鋪、彝家樂等經營設施,開發更多就業崗位,吸引群眾就近就地就業,幫助群眾實現長期穩定增收致富。