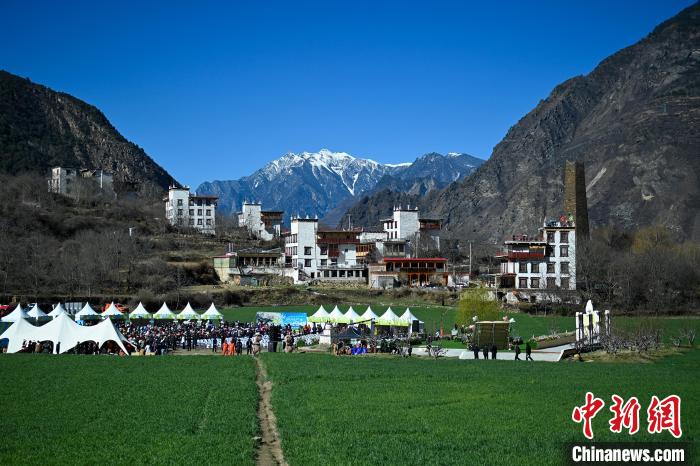

中新網四川新聞4月11日電 (周亞玲 周莎)每到周末,忙碌后的人們去往瀘州市納溪區麒麟廣場踏青迎春,遠遠就能看見高大挺立的應急避難場所標牌。走進廣場,江邊櫻花梨花爭奇斗艷,步行道一側,一張張防災避險圖清晰標注出避難場所的所有功能和應急路線。“像這樣的應急避難場所全區已建成11個,場所面積超過60萬平方米,可容納約40萬人同時避難。”該區應急部門相關負責人表示。

拓展應急功能融入日常生活

應急供水、應急供電、應急住宿處、應急停車區、應急逃生通道……“應急”二字隨處可見,各類與應急相關的標牌、設施設備一應俱全。在哪里住、在哪里吃、在哪里接受醫療救助,一看就明白。

城區的瀘天化體育場被規劃為避難場所后,經過應急部門一系列改擴建,增加了休息室、應急物資庫、應急供水點和供電點。“這里平常是正常供應群眾運動休閑的區域,一旦進入應急狀態,體育場里的足球場、籃球場等地面硬化區域可以‘變身’為應急宿住區、醫療救治區等。”納溪中學瀘天化校區分管安全副校長楊燦介紹。

應急避難場所具有應急避難、指揮中心等11種應急避險功能,應急物資庫里安全繩、礦泉水、廣播機、對講機等設備物資一應俱全。按照“合理規劃、平災結合、綜合利用、因地制宜”原則,倉庫里平時只存放少量應急救援物資。

“去年汛期的一次演練,避難群眾進入麒麟廣場后,鄰近的便民超市已經能夠按照聯動協議,向群眾開放供應物資。”永寧街道打漁山社區主任牟麗介紹,即使救援中斷,廣場里的水電和生活物資還能堅持3-5天。

打造人民安心放心的避難所

“建避難場所不能只是一塊牌子。”納溪區將應急避難場所建設作為年度重點推進的“民心守護”工程“為民辦實事”項目之一,2024年印發了《瀘州市納溪區應對突發事件應急避難場所轉移安置預案》,對11個避難場所進行核查勘查、編制個體評估報告,結合綜合減災標準化社區建設,實現了應急避難場所管理維護使用的全流程規范化管理。

“指示牌處于路口中心位置,要張貼‘禁止攀爬’等安全提示。平時要派人定期對指示牌進行安全檢查,如有損壞第一時間進行修復。”合面中學、合面小學是近期通過驗收的一批避難場所,為做好維護工作,合面鎮應急辦主任馬科花了很多心思。

鄉鎮應急辦承擔引導群眾安全避難的重要責任。突然發生洪澇災害,數千群眾按照預案緊急疏散到廣場上時,秩序怎么維護好、衛生排污設施能否配套、帳篷是否充足、飲食飲水如何保障……這些問題,馬科經常在思考。

“經過兩次改擴建提升后,我們整改了一批安全隱患,加固了標識標牌,提高了避難場所空間利用率和舒適度。”馬科坦言,“我們要把應急避難場所建設往實里做、往細里做,認真維護硬件,仔細打磨軟件,一旦需要,能夠成為廣大群眾安心放心的場所。”

應急避難場所變為宣教陣地

“避難場所是干什么的?”“發生自然災害就要趕快往那邊跑,那邊很安全,有純凈水、應急燈、帳篷等應急物資,能保障我們的生活需要。”在納溪中學附屬安富中學“開學第一課”的課堂上,學生們正在學習避難場所的相關知識以及如何正確避險。

納溪區承擔著防災減災任務的各個部門,常在應急避難場所開展宣傳培訓活動,逐漸將應急避難場所轉變成一個個宣教陣地。

“公園挨著長江,聚集了很多游泳愛好者,其中也不乏初學者,因此日常巡護和基本的救護變得格外重要。”消防員們來到瀘州長江生態濕地公園組織安全人員開展業務培訓。“如果溺水者距離岸邊較近,可使用長桿、繩子等物品讓溺水者抓住,將其拉上岸。”

作為納溪區設立較早的應急避難場所,瀘州長江生態濕地公園如今已成為防災減災救災的主要陣地。“地震避難宣傳、防溺水宣傳……我們根據不同季節,結合‘五進’定期開展各類宣傳活動,讓群眾學習各類安全知識。”東升街道安辦主任鐘方權說。

居安思危重在預防,防災減災重在宣教。在韌性城市建設中,納溪區還將繼續統籌發展與安全,將休閑廣場、校園和宣教陣地融為一體,提高群眾防災意識和自救能力,最大限度保證人民群眾生命安全,努力減少人民群眾財產損失。(完)