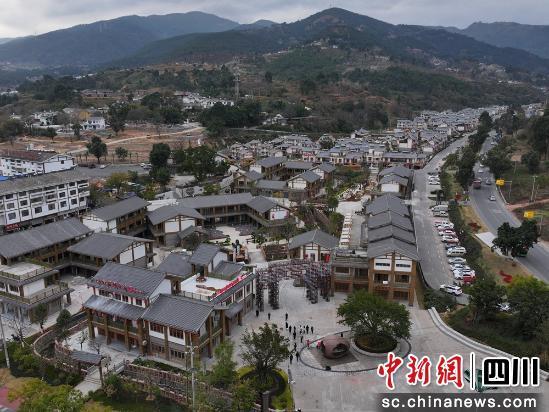

中新網四川新聞1月9日電 (記者 劉忠俊)1月8日至9日,來自四川、云南和重慶的媒體代表,走進西昌市東南部的缸窯文創產業村,體驗非遺技藝傳習,感受小村莊翻天覆地的變化。

從大石板古村出發,沿環邛海路驅車約10分鐘,便抵達缸窯文創產業村,處于螺髻山和瀘山兩山山谷之間的小村莊,地理位置優越,處處透著精致和濃厚的文藝氛圍,讓人眼前一亮。

據《西昌縣地名錄》記載:缸窯,明朝迄今均以開窯燒缸、瓦、壇、罐著稱,以土陶制作技藝著稱,是一個歷史悠久的傳統村落。

2024年7月,西昌市開始實施缸窯新村農文旅融合示范區建設項目,通過商旅先導區“陶藝中心”,鄉創共建區“藝創空間”,景觀田園區“濱水生態”,非遺傳承區“龍窯博物館”整體規劃,打造西昌缸窯藝術田園慢生活休閑度假綜合體。打造過程中,當地深知文化遺產是不可再生、不可替代的資源和寶貴財富,只有保護好、傳承好、利用好,實現創造性轉化和創新性發展,才能讓其“活起來”“火起來”。因此,在項目實施過程中,西昌充分挖掘和保護本地缸窯技藝及文化資源,突出特色促提“質”。

走進“陶里廣場”,引人注目的是巨型陶缸——“天下第一缸”。鏤空的缸壁里,一艘載著蒼松奇石的小船蓄勢待發,預示著缸窯正邁向農文旅融合的新篇章。“這里陶土質地優良,自古以來便以土陶制作技藝聞名。明清時期,村民們便建窯燒缸,但這一技藝后來幾近失傳。直到20世紀60年代,土陶制作傳人重返缸窯,才讓這門古老技藝得以延續。”講解員巫彥玲稱。

如今,缸窯不僅保留了龍窯遺址這一“活文物”,還將其打造成重要旅游景點,吸引了不少游客。在這里“缸”元素被巧妙融入各處細節:新建的“萬象缸窯”門樓上,展示了260口不同朝代、不同種類的陶缸;跨河的“陶里橋”上,陶缸有序陳列;而“缸窯文化文創館”內,更是收藏了來自全國各地的陶缸及制陶歷史資料,一組組老照片、老物件、模具模型等,詳細講述了缸窯的制陶歷史和技藝傳承,館旁特別開設了陶藝傳承場所,游客可就近體驗制陶技藝。以上種種讓傳統技藝在傳承保護基礎上融入時代,煥發出新光彩。

整體布局上,缸窯實現了“前店后居”的和諧共生。這里匯聚了各類商鋪與景點,其中不乏村集體資產的“活化”利用。而產業區后方,則是村民的安置房,正逐步發展成為餐飲、民宿的聚集地。隨著陶藝文創產業的興起,村民們也積極參與其中,或通過務工、出租房屋鋪面增加收入,或主動投資餐飲民宿,投身文旅事業。

此外,缸窯新村農文旅融合示范區不僅涵蓋了傳統的窯文化展示與體驗,還引入了文創產業、特色餐飲小吃以及精品民宿等業態。如今,通過零售購物+餐飲住宿+非遺體驗+沉浸表演的“業態配置”,缸窯文創產業村正逐步增強旅游吸引力。

下一步,缸窯文創產業村還將與西昌白廟村、大石板社區聯動,形成邛海南岸點、線、面結合的鄉村振興旅游大環線布局,并以產業發展帶動村集體經濟壯大,促進村民增收,實現和美鄉村建設與鄉村振興的高度融合。(完)