封面新聞記者 劉建 李華剛

2021年7月6日,中國地質大學(北京)的恐龍足跡研究團隊宣布,他們與美國科羅卡多大學丹佛分校馬丁·洛克利(Martin G. Lockley)教授、德國足跡學者亨德里克·克萊因(Hendrik Klein)、自貢恐龍博物館彭光照、葉勇等學者合作,在四川省瀘州市古藺縣黃荊鎮發現了一批保存良好的恐龍足跡,這對人們了解白堊紀四川盆地的古生態有重要的幫助,論文發表在5日出版的《古地理學報》上。

清理堵塞河道 村民發現4枚金魚形腳印

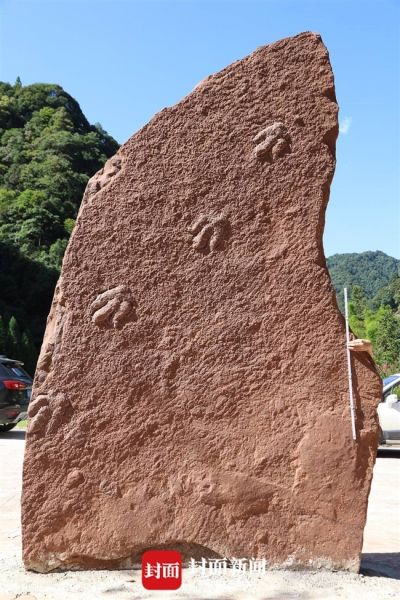

2020年7月,古藺各鄉鎮降雨偏多,屢屢引發山洪。在黃荊鎮原林村,洪水后的金魚溪一片狼藉,上游沖下來的枯枝敗葉、兩岸垮塌的山石堵塞了河道。為了避免山洪爆發對村子安全造成威脅,7月9日,原林村組織村民對河道進行清理。中午時分,清理工作基本結束。就在這時,溪溝里一塊被大水沖翻的石板引起了村民林永平的注意。原來,翻面后的這塊石頭表面非常平整,面上4個間距一致的腳印吸引了他的目光。

據林永平介紹,這些腳印大小均勻,每個腳印3個胖胖的腳趾排列緊密,每個腳印之間間隔約50厘米。這些腳印鑲嵌在平整且分布著明顯紋路的紅色巖石上,整個外形就像是一條條小金魚在水里暢游。金魚溪的村民相信,這些足跡就是這條溪流之所以叫金魚溪的緣由。7月10日,曾在古藺縣原桂花鎮漢溪村發現多處恐龍足跡的黃荊鎮政府工作人員徐挺聞訊前來,在林永平家的院子里,他先對所發現的腳印作測量和比對,并拍照發給相關專家。

專家考察 方志記錄的“金魚”實為恐龍足跡

根據來自徐挺關于發現古怪石頭的報告,2020年8月25日,中國地質大學(北京)和自貢恐龍博物館的古生物專家帶領團隊來到金魚溪,對恐龍足跡做了詳細的考察。通過仔細調查發現,金魚溪足跡點至少分布了4條蜥腳類行跡,2條獸腳類行跡,以及4個孤立足跡。保存足跡的砂巖表面有水流波痕,粉砂巖普遍發育泥裂,代表曲流河沉積與小型辮狀河沉積互層。此外,金魚溪足跡所在的長石石英砂巖中,還有豐富的無脊椎動物痕跡。

據了解,“金魚溪”地名來源于清代方志《仁懷廳志》中所記述的民間傳說——一位胥姓人士在溪邊挖掘地基時看到了一對金魚。其中的“金魚”可能是被視為祥瑞的金色鯽魚或者當地特產的罕見金色魚類,也可能是溪流基底上形似金魚的印記。這些印記酷似水泡金魚,但實際上,所謂“金魚”的眼睛和頭部其實是獸腳類的足跟印痕,而游動的魚尾則是三趾趾痕。邢立達表示,這個發現再次證明,恐龍足跡參與了中國諸多民間傳說的形成。

讓小讀者喜歡恐龍有貢獻 實雷龍足跡命名贈與野比大雄

金魚溪足跡點最重要的發現是記錄了實雷龍足跡(Eubrontes)的一個新種,并命名為野比氏實雷龍足跡(Eubrontes nobitai)。“我們命名為野比氏實雷龍足跡(Eubrontes nobitai),種名贈與野比大雄,是因為《大雄的恐龍》(1980年)和《大雄之新恐龍》(2020年),是優秀的恐龍主題電影,讓不少小讀者喜歡上恐龍。”

野比氏實雷龍足跡是一道行跡,由4個連續足跡組成,其特征為,足跡平均長31.4厘米,長寬比為1.4;第II–IV趾間角較小,約43–50°;第III趾最長,其后是第IV和II趾;第II跖趾墊發育良好,大小與第IV趾的趾墊相當;中趾前凸較弱(0.37);單步長是足跡長度的2.6倍;足跡相對行跡中線向外偏轉約7°;行跡寬度33–37厘米;平均步幅角約為160°。

學者根據第II趾明顯的跖趾墊痕跡等特征,將其歸入實雷龍足跡,此外,該批標本亦明顯區別于具有拇趾印的中–大型獸腳類足跡,如重慶足跡(Chongqingpus),以及其他實雷龍足跡種、卡巖塔足跡(Kayentapus)以及白堊紀的亞洲足跡(Asianopodus),因此命名一個新種。

中國目前有超過100個足跡點被歸為實雷龍型足跡

另據了解,實雷龍足跡最早于19世紀早期發現于美國馬薩諸塞州的康涅狄格河谷。關于實雷龍足跡或實雷龍型(Eubrontes-type)足跡的報道常見于上三疊統、侏羅系和白堊系地層。中國目前有超過100個的足跡點產出了三趾型獸腳類足跡,其中有很大一部分被歸為了實雷龍足跡科或實雷龍型足跡。雖然實雷龍足跡樣本豐富,但其足跡種歷經了多次更新。多數足跡種的描述差,因此目前大多數學者都只接受一種,即為早侏羅世的模式種E. giganteus。而野比氏實雷龍足跡可能是除E. giganteus之外,最明確的實雷龍足跡種之一。

據估算,野比氏實雷龍足跡的造跡者速度為3.89 km/h,體長約4米。四川盆地下白堊統中幾乎無獸腳類恐龍的骨骼化石,但根據中國西部早白堊世時期的化石記錄推斷,其造跡者可能是中等體型的異特龍科(Allosauridae)或鯊齒龍科(Carcharodontosauridae)恐龍。

金魚溪足跡點剩下的獸腳類足跡還包括:趾墊已無法辨認的兩個孤立的小型三趾型足跡,可能是幻跡;一個保存較好、爪痕尖銳的孤立足跡,與下白堊統夾關組中常見的實雷龍足跡類似;形似恐爪龍足跡的足跡,但因保存太差、證據不足而無法有效分類;還有一道保存較差的行跡,僅能辨識出獸腳類足跡的特征,同樣無法有效分類。

足跡點的蜥腳類足跡大小不一、保存不完整,除新暴露的一條行跡保存最好外,其他都發生了嚴重風化,足跡總體形態上與雷龍型(Brontopodus-type)足跡相似,這與夾關組以前產出的蜥腳類足跡一致。雷龍足跡的造跡者一直被認為是巨龍形類(Titanosauriformes)。據測算,造跡者速度為1.4 km/h–2.12 km/h。

研究團隊表示,野比氏實雷龍足跡是一種重要的獸腳類足跡形態型,這是目前中國獸腳類足跡中唯一一個與侏羅紀的實雷龍足跡模式種具有相似之處的種。“可以說,野比氏實雷龍足跡是首個可靠的白堊紀實雷龍足跡種,也是少有的經過仔細研究后才被命名的新遺跡種。它在中國西南地區下白堊統的出現,證明存在一個成功演化的獸腳類恐龍分支——與巨齒龍足跡(Megalosauripus)、張北足跡(Changpeipus)、窄足龍足跡(Therangospodus)和其他類型足跡的造跡者共存,可能有助于未來更好地了解實雷龍和實雷龍型足跡在空間和時間上的形態變化。”